锚点深耕德育沃土 、绽放教育芳华——新教师成长纪实

发布时间:2025-05-09 10:18:35

一、 深耕教育沃土,静待德育花开

一场关于教育初心的深度对话

2025 年 4 月 11 日,在这个春意盎然的日子里,复旦附中徐汇分校迎来了一场意义非凡的德育工作座谈会。复旦附中本部的丁鸣老师,这位深受学生喜爱的 “常青树” 教师,带着多年的育人经验,与徐汇分校的青年教师们齐聚一堂,以《教育常识》一书为引,开启了一场关于教育本质的深度探讨。本次座谈会由曾德琨老师主持,蔡若兰、唐一铬、徐心洁、李媛媛、冀杰等多位新教师倾情分享,在真实案例与思维碰撞中,共同诠释 “以生为本” 的教育真谛。

教育者的 “扎根”:从常识出发的育人智慧

蔡若兰老师以新教师的视角,分享了从“经验教学”到“科学育人”的转变。初登讲台时,她曾因后排学生的纪律问题焦虑不已。直到将《教育常识》中“回归学生常识、教师常识、教学常识”的理念融入课堂,她学会了当“合唱指挥”。通过创设班级、学生、团员等不同群体的“代表”情境,让每位学生都能参与到课堂中来。她感慨道:“贴近生活的案例才是激活思维的密钥。当我用义乌小商品市场、钱凯港建设等真实案例引导学生时,同学们会更主动地参与到课堂中。”

疲惫中的 “绽放”:在负重前行中寻找幸福

“教育注定是艰难而深沉的,但每个疲惫的瞬间都藏着幸福的伏笔。” 唐一铬老师的分享充满了情感张力。她回忆起新手教师时期 “躲进空教室痛哭” 的辛酸,也在选修课上与学生共探微积分的时刻,感受到了教育的温度。当学生眼睛发亮地说 “这节课好爽” 时,她感慨所有的疲惫都烟消云散。这种 “被需要” 的幸福感,正是丁鸣老师所强调的教师尊严的核心 ——“教师的尊严,不在于被仰望,而在于被需要”。

成长共同体:在对话中照见教育未来

座谈会的个案分享环节,展现了德育工作的多元光谱:徐晗老师以 “历史图片解读争议” 为例,反思如何将学生视作平等的认知个体; 徐心洁老师则将技术课程转化为解决真实生活难题的实践场域;冀杰老师分享的案例生动地诠释了 “非班主任也能成为心灵导师” 的教育延展性;戴雨彤老师通过英语角活动,让沉默的学生成长为 “常驻演说家”。丁鸣老师全程以 “追问者” 身份激发大家的思考:“结构化演讲需要‘可视化的逻辑’,正如板书要让学生看见思维的轨迹。” 她对教学细节的打磨要求,如 “课件不是讲稿的复刻,而是点亮重点的火把”,让在场教师深刻体会到 “教育无小事,处处皆学问”。

三个小时的座谈,是一场教育理想的接力。当蔡若兰老师桌上的绿萝与唐一铬老师心中的微积分相遇,当徐汇分校的实践与复旦附中的积淀交融,教育者的共识愈发清晰:真正的德育,不在喧哗的口号中,而在俯身倾听的瞬间、等待根系生长的耐心,以及相信 “每个问题都是教育契机” 的笃定。正如丁鸣老师所言:“教育是慢的艺术,需要我们带着‘根’的信念,在岁月中深耕细作。”

二、 新教师公开课风采:在实践中淬炼,在创新中成长

语文:文本细读中的 “错位美学”,让语文回归本真

周文婧老师以“错位美学”细读《我与地坛》,剖析“视线”“时间”“期待”错位中的生命哲思。拒绝空泛解读,聚焦关键句咀嚼文本深意,板书与PPT互补呈现思维脉络。课堂以师生对话还原语文“与作者灵魂对话”的本质,淡化知识灌输,强化文本共鸣。

数学:数学课堂的 “问题链” 艺术,让思维可视化

唐一铬老师以“问题链”驱动数学思维。在《用二分法求函数的零点》中,通过“猜数字”游戏感受二分法核心原理,并动态演示算法过程;《向量数量积》从物理做功情境中抽象出向量的投影和数量积的概念,发展学生数学抽象的核心素养。课堂以学生探究为主,问题串引导发现规律,实现“思维培育”替代“知识传授”。

英语:多模态赋能英语教学,语言与思维共舞

戴雨彤老师的区级公开课基于阅读文本The Natural Garden,通过一则寓言故事引导学生深入理解人与自然、自然与自然之间相互依存的共生关系,课堂中运用借助AI技术生成的多模态材料,设置一系列思辨性探究问题,探究人与自然发生冲突时的应对方式及其合理性;转正课聚焦Excerpt from Bend it like Beckham,再一次突出多模态语篇在英语教学中的应用,利用生活化场景唤醒学生认知、激发表达兴趣,通过人物情感变化的分析培养学生的文本解读能力,借助开放性问题引导学生探讨体育竞赛的利弊及应对策略。

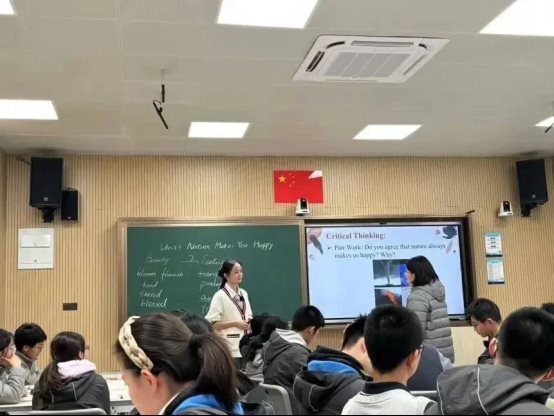

英语:以“自然之美” 到“幸福之美”,搭建共鸣桥梁

郑欣怡老师以学生刚参观过的徽杭古道经历为切入点,紧密围绕自然主题展开视听教学。从复习阅读篇章中自然相关词汇,到观看BBC视频探讨自然与幸福的关系,再到聆听经典歌曲 What a Wonderful World,引导学生逐步深入理解自然之美及其对人类情感的影响。

物理:真实问题导向的物理教学,创新探究链条

两节物理公开课基于任务驱动与真实情境,创新构建“情境-建模-验证”探究链条。在《平抛运动的应用》中,教师立足抽水器出水速度测算,通过自制教具引导学生突破常规实验定式,在解决实际问题中深化学生对平抛运动规律理解。《动能定理》一课则以风力发电为载体,利用光电门传感器实证曲线运动中动量定理普适性,构建空气流连续体模型推导发电效率。两课以问题链贯穿课堂始终,引导学生解决真实问题、充分经历科学探究的过程。

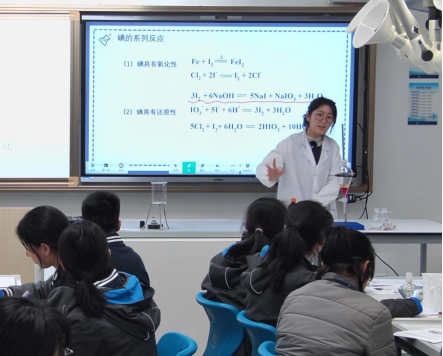

化学:化学实验中的 “意外之喜”,培养探究精神

徐春尧老师化实验“意外”为探究契机。《碘的性质》中,铁粉与碘反应异常引出氧化还原讨论;《氧化钠与过氧化钠》则以酚酞褪色现象驱动方案设计,探究反应历程。课堂注重生成性,培养学生实证意识与创新思维,实验过程兼具趣味性与科学性。

生物:跨越学段的 “教学对话”,寻找教育平衡点

冀杰老师的跨学段教学兼顾兴趣与深度。针对八年级设计趣味活动激发好奇,对高一则运用思维导图等方法强化引导。差异化教学促使她反思“因材施教”的本质,践行“俯身倾听与抬头引领”的教育平衡,形成独特的专业成长视角。

政治:“案例浸润” 到 “角色体验”,构建思辨课堂

蔡若兰老师以“案例浸润”与“角色体验”构建思辨课堂。在《经济全球化与中国》中,以义乌发展为切口,结合多维素材展现中国角色变迁,并通过钱凯港建设任务引导学生从“义利观”等角度思辨开放逻辑。转正课《人民代表大会》聚焦“代表意识”,创设班级模拟情境,让学生理解人大制度本质,实现知识向素养的转化。

政治:从“一扇门”到“一栋楼”,探索课堂主体性

陈悦老师通过案例讲解,结合角色扮演的方式,探究学生在课堂中如何更好发挥出主体作用,依托学生的小组讨论和分享,辅助教师的引导来进行案例分析和知识点梳理。在实际教学过程中,陈老师先通过示范分析“一扇门”的案例,培养学生通过现实案例学习课本知识的能力。再通过“一栋楼”的案例,引导学生进行实践,感受不同角色视角对于同一案例的不同理解,以及不同身份的不同职责。

地理:地理视角下的 “时空探秘”,技术赋能素养

李媛媛老师以平潭 "蓝眼泪" 现象为情境化导入,引导学生从直观现象探究赤潮成因。课程借助全球天气可视化网站,构建赤潮成因的时空双维分析框架,探讨了赤潮与多种自然因素、人为因素的关系,在自主操作中提升学生的综合思维和地理实践力,培育其生态责任意识。

历史:历史课堂的 “文明解构”,看见深层逻辑

徐晗老师深知“历史叙事”的魅力,在《两次鸦片战争》一课中,以阿美士德使团访华为起点,带领学生们共同探究鸦片战争爆发前的中英关系与世界局势。整节课还向学生们提供了丰富有趣的史料,在原有知识的基础上实现了有效的迁移与拓展,学生史料实证的意识与历史解释的能力得到了锻炼。

信息:课堂中的 “AI 实践”,真实情境里的思维

徐心洁老师以真实问题培育计算思维。在《数据分析与可视化》一课中,分析用电量与温度关联,渗透节能减排理念;转正课则引入生成式人工智能(GAI)优化图书借阅系统,对比传统与智能方案。两组课题均以真实项目化情景学习推动技术应用,实现工具与人文双目标。

从德育讲座的理念浸润,到公开课舞台的实践淬炼,这一批新教师用近一年的时间,在复旦附中徐汇分校的沃土上扎根生长。他们以案例为桥,让知识照进生活;以技术为翼,让课堂突破边界。正如丁鸣老师所言:“教育者的根系,深植于对常识的坚守与对学生的热爱。” 愿这些年轻的教育者,继续带着这份热爱,在深耕中等待花开,在坚守中见证成长。

- 返回首页

- 关闭页面